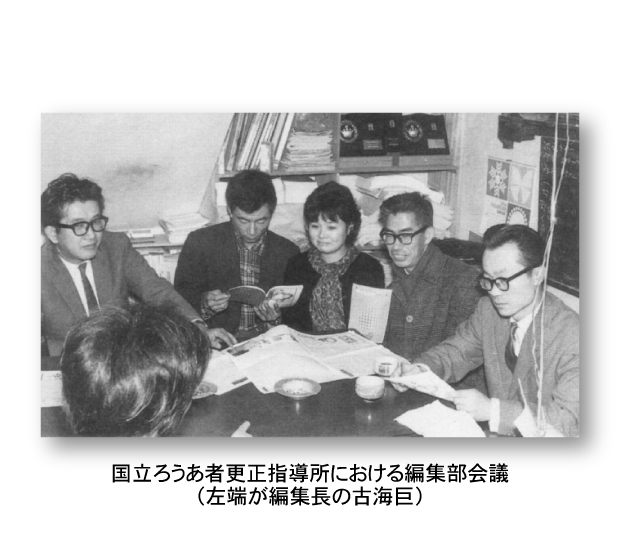

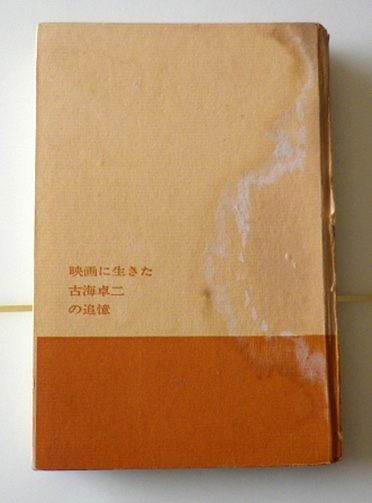

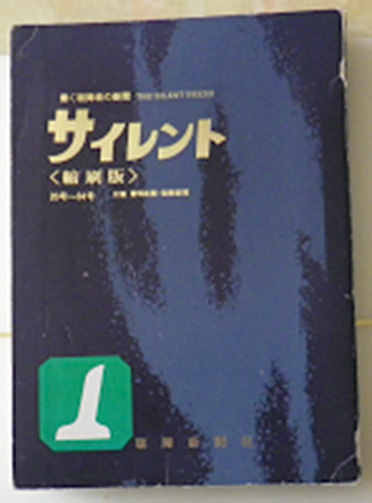

古海巨氏 逝去

「サイレント」紙の創始者であり主宰であった古海 巨 氏が、脳出血による心不全のため、1980年(昭和55年)3月12日午前10時8分、東京医科大学病院にて逝去されました。享年57歳でした。

通夜には引きも切らぬ多くの参列者が訪れ、氏の広い交友関係が偲ばれました。

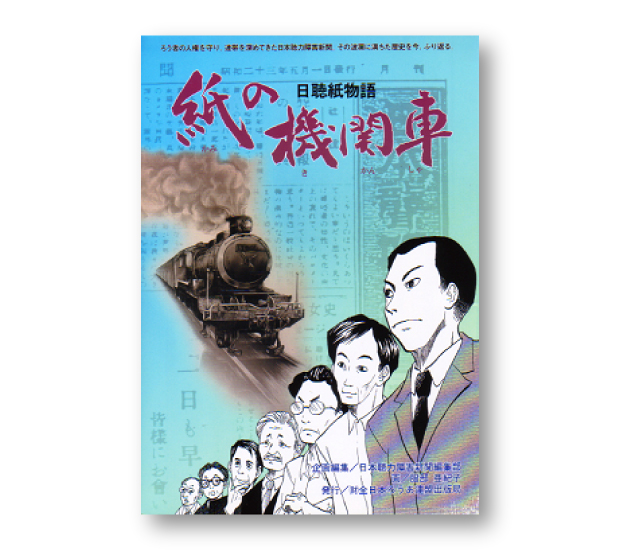

古海氏ほど、毀誉褒貶(きよほうへん:称賛と非難)の渦中に立たされた人物は他に類を見ませんが、評価は人それぞれであるにせよ、「新聞の虫」として生涯を貫き、一時代を築いたその功績は、誰しも認めざるを得ないものです。

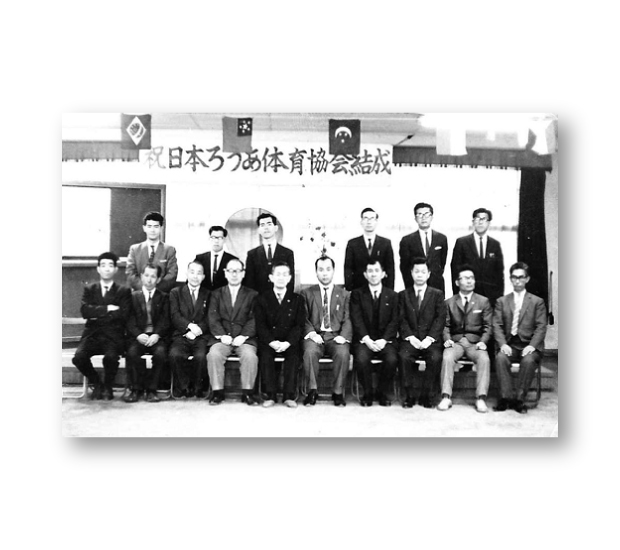

氏の死去により、大黒柱を失った「サイレント」紙および「サイレント文化連盟」の今後が注目されていましたが、1980年8月15日〜17日に北海道帯広市で開催された第5回全国サイレント文化大会において、「サイレント」紙の無期限休刊、「サイレントスポーツ連盟」の解散が正式に決定されました。

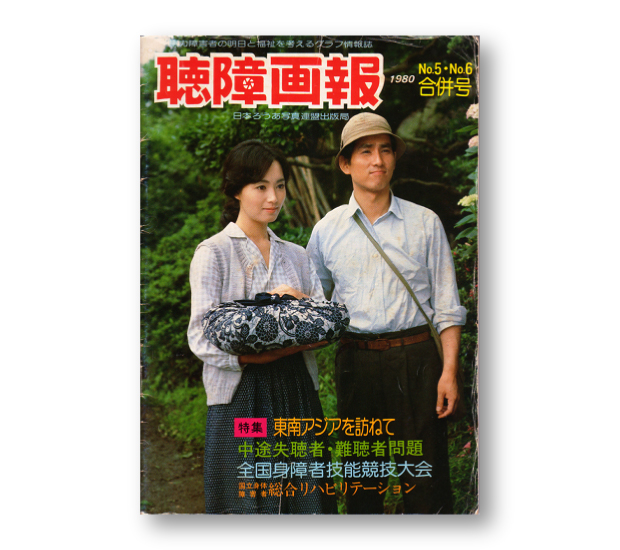

(出典:「聴障画報」1980年 No.5・No.6 合併号)